コラム

【2024年版】UGC動画で爆発的人気を獲得!効果的な制作・活用方法

こう聞かれるとまったくわからない人も多いのではないでしょうか。

では、一般の人がある商品を使用してレビューをしている動画や、

ハッシュタグを付けて商品使用をしている動画を見たことはあるのではないでしょうか。

このような動画をUGC動画と呼びます。

UGCの概念は以前からありましたが、動画を使ったマーケティングが広がったのは最近の話です。

この記事では、UGC動画とは何なのか、UGC動画をマーケティングにどう活かすかについて解説していきます。

目次

UGC動画って何?

UGCとは「Under Generated Content」の略です。簡単に説明をすると企業ではなく一般の人々が作ったテキスト・写真・動画などのコンテンツのことです。

例えば、以下の5つのように、一般の人が発信しているコンテンツのことをUGCと呼びます。

- クチコミサイトのレビュー

- Instagramでのハッシュタグ投稿

- YouTubeでの商品レビュー

- ブログでの商品レビュー

- 企業の公式サイトでのユーザーからのコメント

つまりUGC動画とは、一般の人が企業の商品やサービスに関する情報を発信している動画のことを指します。

そもそもUGC動画マーケティングとは

UGC動画マーケティングとは、一般の人が投稿した動画を活用して企業の商品やサービスを波及することです。

方法としては、大きく分けて以下の3通りあります。

- 一般の人が投稿した動画を企業がピックアップし、企業の公式SNSなどで拡散をする

- 企業の企画として、一般消費者に商品やサービスをハッシュタグ投稿してもらう

- インフルエンサーに企業案件として宣伝をしてもらう

このような方法が挙げられます。企業から一方的な発信をするのではなく、一般の人達やインフルエンサーを巻き込んで商品やサービスを訴求する点において、大きな特徴があります。

UGC動画が重要視される理由

UGC動画は、ここ数年でさまざまな業種・業態の企業から注目される広告手法の一つとなりました。UGC動画が注目を浴びるようになった背景には、SNSの普及やオンライン広告市場の拡大などさまざまな要因が考えられます。

それでは、UGC動画が一般的な広告手法となった大きな要因をいくつかご紹介していきます。

- 企業が出す広告に対する嫌悪感

- 意思決定プロセスの変化

- ユーザーの共感を生むコンテンツ

それぞれ詳しく解説していきます。

企業が出す広告に対する嫌悪感

前述のとおり、オンライン広告市場は近年急速に拡大しています。また、多くの人がスマートフォンやタブレットといった携帯端末を持ち、日常的にインターネットに接続できる環境になりました。

それに伴って、多くのマーケティングにおいてインターネット広告は今ではどの企業にとっても当たり前となり、インターネット上には日々多くの広告が溢れています。今では、Webサイトの閲覧や動画の視聴、音楽の再生など、どのような媒体においても広告が目に(耳に)入ってきます。日常的に広告を目にすることで、多くのユーザーが企業の出す広告らしい広告に嫌悪感を抱くようになってきました。

UGC動画は「広告らしい広告」とは異なる「消費者の声」が広告となるため、こうした従来の広告に辟易した消費者にも、商品・サービスの魅力が届きやすい広告手法として多くの企業が注目し、活用しています。

意思決定プロセスの変化

従来は、消費者の購買行動の基本として「AIDA」や「AIDMA」などが挙げられていました。これらは、マス広告が主流の時代に流行ったプロセスとして、現在ではこの考えが取り上げられることはほとんどありません。

インターネットの普及に伴って「Search(検索)」「Share(共有)」を取り入れた「AISAS」や「AISCEAS」が一般的となりました。

UGC動画のようにSNSを使ったマーケティングが主流となりつつ、最近では「Viral(口コミ)」や「Sympathy(共感)」といった要素を重要視した「VISAS」や「SIPS」が消費者の購買行動のプロセスとして注目されるようになってきました。

【VISAS】

- Viral(口コミ)・・・口コミによって商品を認知

- Influence(影響)・・・口コミから受ける影響

- Sympathy(共感)・・・共感

- Action(購買)・・・商品の購入

- Share(共有)・・・購入した消費者が情報を共有

【SIPS】

- Sympathize(共感)・・・受けた情報に共感する

- Identify(確認)・・・共感した内容を口コミや検索などで確認する

- Participate(参加)・・・「いいね」やコメント、購買などの行動を取る

- Share&Spread(共有・拡散)・・・参加行動を通して購入した消費者が共有・拡散する

このように、消費者にとって購入前に必要なプロセスとして「共感」が重要視されるようになりました。また、購入した商品を「共有・拡散する」という行為も一般的となり、これらに適した広告手法として、UGC動画が重要視されています。

ユーザーの共感を生むコンテンツ

前述のとおり「ユーザーの共感」は、広告において非常に重要な意味をもつ言葉となりました。消費者の多くが、企業の出す広告よりも、口コミやレビューといった一般ユーザーの声に強い信頼や共感を得ます。

UGC動画はこうした「共感」を生みやすいコンテンツとして、ここ数年で多くの業種・業態の企業に注目されるようになってきました。

UGC動画のメリットは?

UGCのメリットは、以下の5つです。

- コスト削減できる

- 視聴者の共感・信頼を得やすくなる

- 商品・サービスの改善点を知れる

- エンゲージメントを増やせる

- ファンを増やせる

それぞれ詳しく解説していきます。

コスト削減できる

企業が動画で訴求をするとなると、芸能人の起用やテレビコマーシャルなど多大な広告費がかかります。

しかし、UGC動画で一般の人からの拡散を目的とするのであれば、大きな広告費をかける必要がなくなるのです。拡散の規模がどれくらいになるのかが読めない部分がありますが、成功すれば、小さい広告費で大きなリターンを得ることができます。

視聴者の共感や信頼を得やすくなる

UGC動画は、ユーザーが自発的に作成したものであるため、リアルな情報や体験が拡散されます。そのため、ユーザーの体験や感情が伝えられるため、視聴者からの共感や信頼を得やすいというメリットがあります。

商品・サービスの改善点を知れる

UGC動画を通して商品・サービスのメリットやデメリット、ユーザーの求める改善点などが見えてくる場合もあります。

こうした新しい価値を認識することができる点も、UGC動画のメリットの一つです。

エンゲージメントを増やせる

UGC動画は、ユーザーが作成するもののため、その動画を制作したユーザー自身やその周りの人からのシェアやコメントが期待できます。

このように、企業が制作・投稿した動画よりも視聴者がアクションを起こしやすいため、エンゲージメントを増やし、SNSでの拡散力が高まることがあるのです。

ファンを増やせる

UGC動画は、企業と視聴者、つまり、企業と消費者の間のコミュニケーションを活性化する効果も期待できます。UGC動画を活用し、消費者が提供するフィードバックや意見を取り入れることで、顧客満足度向上につなげられます。

このように、UGC動画をうまく活用することで、企業のファンを増やすことも可能になるのです。

UGC動画が向いている商材・向いていない商材

UGC動画は視聴者の共感や信頼を得やすいという点が最大のメリットです。つまり、このメリットを活かせる商材はUGC動画が向いている商材、逆にこのメリットを活かせない商材はUGC動画が向いていない商材といえます。

それでは、それぞれ向いている商材・向いていない商材をもう少し具体的に解説していきます。

UGC動画が向いている商材

UGC動画が向いている商材としては、以下のようなものが挙げられます。

- 使用感が重要な商材

- トレンドに敏感な商材

- 体験型の商材

それぞれ詳しく解説していきます。

使用感が重要な商材

化粧品や家電製品、アパレルといった購入の意思決定に使用感が重要となる商材は、共感を得やすいUGC動画と親和性の高い商材といえます。

購入した消費者が実際に使っている様子をUGC動画で紹介することで、商品の信頼性や実用性が伝わりやすくなるため、視聴者の購買意欲を高める効果が期待できます。

トレンドに敏感な商品

なかでも若年層がターゲットの中心となる商品・サービスに対しては、UGC動画の活用が非常に効果的です。

トレンドに敏感な若年層は、UGC動画を情報源とするだけでなく、購入したユーザー自身がSNS上でのシェアや拡散を積極的に行う傾向にあります。そのため、一度UGC動画が投稿されると、瞬く間に拡散され、商品・サービスの認知度を上げることも少なくありません。

体験型の商材

消費者が参加することで楽しめる、体験型イベントやマッサージ・エステ、トレーニングジムといったサービスはUGC動画の商材に適した商材の一つです。

消費者自身がイベントや体験したサービスの様子を撮影・投稿することで視聴者の共感を得ることができます。また、従来の動画広告よりも共感を得やすいUGC動画では、より多くのエンゲージメントが期待できます。

UGC動画が向いていない商材

一方で、UGC動画が向いていない商材としては、以下のようなものが挙げられます。

- 高額な商材

- 効果に個人差が出やすい商材

- 医薬品や健康食品

- 優位性がすくない日用品

それぞれ詳しく解説していきます。

高額な商材

UGC動画は、ユーザーの共感を得ること、また、1つの動画をきっかけに複数のユーザーが商品・サービスを購入、複数の消費者がUGC動画を投稿することで大きな効果を発揮します。そのため、比較的共感を得にくく、誰でも気軽に購入できるわけではない高額の商材はUGC動画とはあまり相性がよくありません。

高額な商材のUGC動画は場合によっては企業のステルスマーケティングを疑われ、企業や商品・サービスの信頼性の低下、ブランドイメージの低下につながる可能性があるため注意が必要です。

効果に個人差が出やすい商材

UGC動画で共感を得にくい商材の一つに、コンプレックス商材と呼ばれるものがあります。コンプレックス商材とは、ダイエットや薄毛治療、整形など容姿に抱えるコンプレックスの改善を目的とした商材のことを指します。

これらは、非常にデリケートかつ効果に個人差が出やすい商材のため、一人の消費者の体験が多くのユーザーの共感を得られるとは限りません。また、効果が出るまでに一定期間を要することが多い商材でもあるため、効果を検証しやすい写真とテキストベースの広告媒体のほうが適している商材でもあります。

医薬品や健康食品

上記のコンプレックス商材も一部該当しますが、医療関連の商材については、広告規制が厳しいため、一般のユーザーが投稿したUGC動画の中には企業が広告として使用できない動画も含まれる可能性があります。そのため、医療関連の商材は広告規制を理解したうえで、広告を制作できるプロに任せるほうが無難といえるでしょう。

優位性が少ない日用品

ラップやタオルのように、商品自体に多くの機能性や高い品質を求めている消費者が少ないもの(現状で満足しているもの)に関しては、UGC動画で高い効果は期待できません。

こうした商品は、機能性よりも「近場で気軽に購入できる」「他社の商品よりも安い」といった要因が購買の決定的な理由となることが多いため、UGC動画として広告宣伝を大々的に行ったとしても高い効果を発揮しないケースがほとんどです。もちろん、ラップやタオルであっても、競合優位性が高い画期的な機能を備えた新商品であれば試してみる価値はあります。

UGC動画は、共感を得ることでユーザーの購買行動を喚起させられる商品かどうかが重要という点を意識して、その商材がUGC動画に向いているか、向いていないかを判断するようにしましょう。

UGC動画を効果的に活用するためのポイント!

UGC動画を効果的に活用するために、以下のポイントを押さえておきましょう。

- ターゲットを明確にする

- ユーザーにUGC生成を促す導線づくり

- UGCの活用方法を選ぶ

それぞれ詳しく解説していきます。

ターゲットを明確にする

UGC動画を活用する際には、ターゲットを明確にすることが重要です。

ターゲットの年齢や性別、興味・関心のある分野、ジャンルなどを把握し、そのターゲットが興味をもちやすい内容、拡散したくなる内容、表現方法のコンテンツを作成することが、高い効果を発揮するでしょう。

ユーザーにUGC生成を促す導線づくり

UGCは、ユーザーが自身で発信することが前提となっています。そのため、ユーザーが自発的にコンテンツを作成したくなるような導線づくりが重要です。

具体的には、拡散したくなるような面白いアイデアや、参加することで何かを得られるといったインセンティブの提供などが挙げられます。多くの企業が実施している「ハッシュタグキャンペーン」も、ハッシュタグを付けて投稿することでインセンティブを提供する、UGC生成を促す施策の代表的なものです。

UGCの活用方法を選ぶ

UGCは、ユーザーがさまざまなかたちで作成・発信してくれます。企業はこれらを活用したマーケティングを実践するわけですが、どのようなコンテンツをどのような媒体で活用するかを、あらかじめ決めておくことも重要です。

UGC動画を活用したい媒体は、商品・サービスのターゲットによって変わってきますが、どの媒体で活用したいかによって適しているUGC動画のイメージも大きく変わってきます。そのため、あらかじめ最終的なマーケティングまでを考えたうえで、UGCの作成をユーザーに促す導線づくりをすることが効果を最大化するためには重要なポイントといえるでしょう。

UGC動画活用の注意点

UGC動画活用の注意点は、大きく2つあります。

- 短期的な効果が見込めない場合がある

- 企業のリスク管理も重要である

UGC動画は、一般の人たちからの協力が必要になってきます。企業の意図や目的に賛同してくれるユーザーがいなければ成り立たないのも事実です。

より多くの消費者にUGC動画が届くには時間がかかる場合もあるうえ、一般消費者が作った動画が拡散されると考えると、リスクも高まりがちです。企業側は、これらを考慮しながらUGC動画を活用していく必要があります。

短期的な効果が見込めない場合がある

UGC動画は、短期的な効果が見込めない場合があります。なぜなら、ユーザーがその商品や企画に魅力を感じなければ動画の発信をしてくれないからです。そして、動画の拡散がなければ、多くの人の目に触れることはありません。

口コミがジワジワと広がっていくことと同じで、初動は遅くなる可能性もあります。一定の数まで拡散すると急激に伸びやすくなりますが、短期的には効果が見込めない場合もあるでしょう。短期で効果を得るのであれば、テレビCMや広告を打ったほうが、不特定多数の人に一気にリーチできるかもしれません。

企業のリスク管理も重要である

UGCは良くも悪くも消費者目線で動画が拡散されてしまいます。そこでのリスクとして、以下のようなことが挙げられます。

- 商品の誤った使い方などの情報管理

- 予期していない目的の動画投稿

- 著作権などの権利侵害

このようなリスクを回避するために、以下のことに気を付けましょう。

正しい情報管理を徹底する

UGC動画は、一般の人が投稿するため、商品の誤った使い方が拡散されてしまう可能性があります。誤った使い方や商品仕様などの情報が広がってしまうとトラブルの元になるので、情報管理は統制するようにしましょう。

パブリックなUGCを目的にするのであれば悪質な投稿にも注意する

企業への応募型のUGC動画ではなく、Instagramなどでパブリックに投稿をすることが目的な場合は、ハッシュタグ投稿のルールを決め、企業側でも悪質な投稿を監視するようにしましょう。

本来の企画に意図とは違った目的で動画を投稿されてしまう場合もあります。そうなった場合、ブランドイメージを毀損する可能性もあるため、よく観察をするようにしましょう。

権利侵害の可能性も視野に入れる

一般ユーザーからの投稿となると、著作権や肖像権に関して意識が低い投稿もあります。動画撮影をしてはならない場所で撮影してしまったり、背景に人が映っていてトラブルになる場合もあります。ほかにも、モラル違反になるような動画も出てきてしまう場合もあるので、企業側でも統制が取れるように準備をしましょう。

企業のイベントなどで一般ユーザーを巻き込んでのUGC動画の活用をするのであれば、投稿のルールを明確にしなければならないでしょう。

ステルスマーケティングにならないように注意する

インターネット、主にユーザーの発信を広告として活用する際には、ステルスマーケティング(と勘違いされるもの)を避けるという点も注意すべきポイントです。

ユーザーにコンテンツの作成を依頼してしまうと、UGCではなくなり、プロモーションであることを明記する必要が出てきます。また、UGC動画で自社の商品のみを繰り返し紹介するユーザーがいる可能性もあります。そのユーザーのUGC動画を頻繁に活用してしまうと、消費者にステルスマーケティングを疑われてしまう可能性もあります。

こうしたケースにも注意しながら、マーケティングに活用するUGC動画を選択することも重要です。

薬機法に注意する

薬機法とは、医薬品や化粧品、医療機器などの広告表示について細かく定めた法律のことで、それぞれ商材ごとに細かく注意事項が異なります。そのため、これらの商材を扱う広告は表示する内容に細心の注意を払う必要があります。

もちろん、一般のユーザーが自身の感想としてこれらに抵触する内容の動画を投稿したとしても処罰の対象とはなりませんが、企業がそういった内容の動画を広告宣伝に活用してしまうと企業は処罰の対象となり得ます。薬機法に抵触する表現が含まれるUGC動画に対しては、企業として積極的に関わることはリスクが高い行為となるため、注意が必要です。

UGC動画活用に使えるツール

UGC動画を上手に活用するためには、ただ拡散をするだけでは、適切なデータ分析を行ったり、先ほど挙げたようなリスクの回避ができません。マーケティングに活かすのであれば、必ずデータが取れ、拡散の管理ができるツールを使いましょう。

UGC活用ツールを使うメリットは大きく3つです

- 自社サービスや商品にロイヤリティの高い投稿やユーザーの情報収集ができる

- 各種SNSとの連携が容易にでき、データ管理も一括でできるため、正確な効果検証ができる

- 検閲機能が付いているため、不適切な投稿の掲載をしてしまうリスクを回避できる

ここでは、UGC動画の活用に使えるツールを5つご紹介します。

- YOTPO(ヨットポ)

- U-KOMI

- Letro(レトロ)

- visumo social

- UGC クリエイティブ

それぞれ見ていきましょう。

YOTPO(ヨットポ)

YOTPOは、ECサイトを中心にInstagramなどのSNSとの連携やレビュー機能の追加ができるツールです。例えば、物販系のECサイトなどにInstagramなどのSNS投稿写真や動画をECサイト上で閲覧できる機能を簡単に付けることができます。

一般の方の写真投稿公開には個別で許可を取るケースが多いですが、YOTPOを利用すればタグを基に投稿検索から掲載許可依頼をワンクリックで行うことができます。

U-KOMI

U-KOMIは、連携できるECサイトが多いため、ECサイト運営でのUGC動画の活用に適したUGCツールです。商品購入後のレビュー獲得率が10%前後と、非常に高い効果が期待できます。

Instagramと連携し自動でUGCを収集する機能や、LINE公式アカウントと連携、LINEを使ったレビュー依頼を送れる点などもU-KOMIの特徴です。また、日本製のツールである点と、サポート体制が整っている点からUGCの活用を始めて行う企業にもおすすめのツールといえるでしょう。

Letro(レトロ)

Letroの大きな特徴は、UGC活用の効果検証が非常にしやすいところです。UGCを導入した際のECサイトの表示デザインを複数テストすることができます。同時に複数のデザインテストをすることで、より高いCVRを達成できるデザイン検証を短期間で可能になるのです。デザイン設定もツール上で簡単にできることから担当者にWeb専門スキルが高くなくても運用しやすいでしょう。

まだ立ち上がりのブランドの場合、ユーザーの声が少ない場合もあるでしょう。Letroを利用すれば、会員からモニター募集をし、最短1か月でUGCの活用を可能にしてくれます。

visumo socialは、SNSとの連携に強みをもつUGCツールで、InstagramやTwitterと連携することができます。大手企業を含む約500社との契約実績があり、シンプルかつ充実の機能はどんな業種・業態の企業にも最適化できるおすすめのUGCツールです。

ハッシュタグ検索から一覧表示された画像を選択することで、二次利用の許可申請を簡単に送ることができ、また、UGCごとに得られた効果を一覧で表示することができるため、知識がない担当者でも簡単に運用、効果検証ができます。

UGCクリエイティブ

UGCクリエイティブは、Instagram・TikTok・レビューの3つのチャネルで使用できるUGCツールです。UGC生成を促すところから分析・改善まで対応しているため、これ1つで上記チャネルでのUGCの運用ができます。

UGCの活用でネックになる分析・改善に関しては専任のコンサルタントがアドバイスしてくれるため、これからUGCを活用していきたい企業にもおすすめのツールといえるでしょう。新規CV率・引き上げ率・クロスセル率の向上を強みとしているツールのため、これらの数値をKPIに設定していきたいという企業には特におすすめです。

UGC動画の活用事例

ここからは、実際にUGC動画の活用事例を紹介していきます。

- 口コミで爆発的な認知拡大を実現したBASE BREAD

- 口コミと親和性の高いキッズ用品でUGCを積極的に活用!トイザらス

- UGCからダイレクトに商品購入が可能!ニトリ

- UGCを利用して料理レシピ動画を広めているTastyJapan

- 参加型企画動画でブランドイメージを広げた大塚製薬のポカリスエット

- 伝えにくベビー用品の効果をUGC活用したPeople

それぞれ特徴的なUGC活用をしているのでぜひ参考にしてみてください。

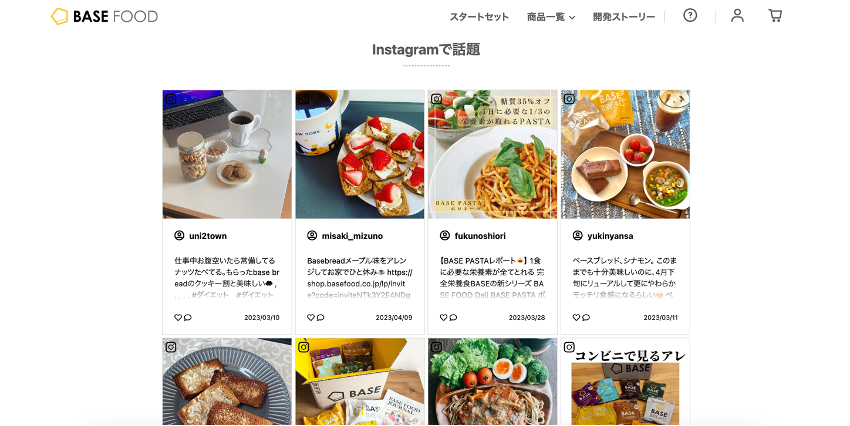

株式会社ベースフード|BASE BREAD

株式会社ベースフードは、人間に必要な栄養素の大部分を補えるパン・クッキーなどを製造・販売している会社です。なかでもBASE BREADは、販売開始と同時にSNSや口コミで爆発的に認知を拡大、一時は購入したいユーザーが全国各地の販売店に殺到し、品薄状態が続くほどの人気になりました。

同社では、レビュー生成の依頼を購入と同時に行うUGCツールを活用しており、また、BASE BREADではレビューに投稿されたさまざまな意見を即座に商品パッケージに反映させるなどして、UGCの効果的に活用しています。

複数チャネルでUGCを積極的に活用!日本トイザらス株式会社

日本トイザらス株式会社は、いわずと知れたキッズ用品・玩具の製造、販売を行う会社です。キッズ用品は地域のママ友やSNSでの口コミ、ECサイトのユーザーレビューなどが購買行動のプロセスにおいて重要となるため、UGCとの親和性が非常に高い商材の一つです。

こうした商材の特徴に目を付けた同社では、複数チャネルでレビューやUGC画像・動画を積極的に活用し、大きな成果を上げています。

UGCとECサイトを直結!株式会社ニトリ

株式会社ニトリは、家具・インテリア用品の製造・販売を行う国内最大手の会社です。

自宅のインテリア用品をすべて同社の商品で統一するといったコアなファンも多く、それらのファンのほとんどがSNSで商品のレビューを画像付きで行っています。これらを「みんなのインテリアコーディネート」としてWebサイトに掲載し、レビューされている商品をそのままカートに入れることができるなど、UGCを積極的に活用しています。

料理動画を届けるTasty Japan

Tasty Japanは、数多くのレシピ動画を配信しているTastyの日本版です。こちらのInstagramではハッシュタグで「#tastyjapan」をつけてユーザーに投稿をしてもらうことで、ユーザーからの拡散性をもたすことができています。簡単でわかりやすく、作りやすいレシピが多いため、ハッシュタグでの投稿も気軽に行えるのが良い点でしょう。

Tasty Japanは、YouTubeチャンネルで料理レシピ動画を出しています。Instagramでは、長時間の料理レシピ動画を投稿ができませんが、ユーザーの力を使うことでYouTubeへの送客ができているのです。

ポカリスエットの「ポカリガチダンス」

ポカリスエットは、若者より大人が好む飲料のイメージがあるでしょう。スポーツをする人や風邪を引いたときに飲むような場面も多いかもしれません。そこで、若者をターゲットにした企画で「ポカリガチダンス選手権」が開かれました。全国の学生がダンス動画を投稿し、その中から優秀作品が選ばれました。また、YouTubeにも投稿されており100万回以上再生されている動画もあります。

参加型の企画で若者を巻き込むことで、ターゲットに直接ポカリスエットのブランドイメージ訴求ができています。ポカリスエットの直接的なコマーシャルではなく、純粋に若者がダンスをしているシーンを楽しんで見られる点で再生回数も伸びているのでしょう。

Peopleのラッコハグ動画キャンペーン

子供用品の販売をしているPeopleでは、新商品のベビーバス用品「ラッコハグ」を訴求するために「ラッコハグ動画キャンペーン」の打ち出しを実施しました。こちらのキャンペーンは、2020年6月末に販売開始をしたラッコハグを拡販するためのキャンペーンで、2020年末まで行われました。

内容は、Instagramにハッシュタグ「#ラッコハグ」を付けて使用動画を投稿することでプレゼントがもらえるキャンペーンです。「泣かないイス」をテーマにしていることから、動画で本当に赤ちゃんが泣いていないシーンがあると信憑性も増すでしょう。

このキャンペーンのポイントは、事前にInstagram上から先行モニターを募集していたことです。Instagramからのロイヤリティの高いモニターを募れば、このラッコハグキャンペーンの拡散に協力をしてくれる可能性が高くなります。Peopleでは、発売段階からUGCの拡散性を活用して新商品の訴求をしており、そのほかの商品の訴求も積極的にUGCを活用しています。

まとめ

ユーザーの広告疲れが叫ばれる昨今、UGCマーケティングは、マーケティング手法のなかでも非常に重要な位置付けになるでしょう。

なかでも、UGC動画は写真以上にインパクトが大きいです。誰でも気軽に動画を制作・投稿できるようになり、UGC動画も多くの企業が積極的に取り入れるようになってきました。UGCは、ユーザーの共感を生む新しい広告手法の一つです。

この記事でご紹介したUGC動画を制作するうえでのポイントや注意点を参考に、UGC動画の制作・活用をしてください。

WEBでのお問い合わせはこちら