コラム

【2024年版】YouTubeのアルゴリズムを徹底解説!おすすめ表示されるために重要な7つのポイント!

そこではじめに直面する悩みが「再生回数が伸びないこと」です。

YouTubeで稼ぐためには、再生回数を伸ばさなければなりません。

ただやみくもに動画を配信するのではなく、YouTubeのアルゴリズムを理解することで

飛躍的に再生回数を伸ばすことができるでしょう。

今回は、YouTubeのアルゴリズムについて徹底解説します。

これからYouTubeを始めようと考えている方、現在自分のチャンネルが伸び悩んでいる方は

ぜひ参考にしてみてください。

目次

YouTubeのアルゴリズムとは?

YouTubeのアルゴリズムとは、視聴者がYouTubeに長い時間滞在するように、一人ひとりの趣味嗜好に合わせて表示させる動画を最適化する仕組みのことです。この仕組みによって、ユーザーをより長くYouTubeに滞在させることができる良質な動画が上位表示されています。

YouTubeには、ブログやアフィリエイトサイトなどのSEO対策と同様にアルゴリズムがあります。SEOとは、検索エンジンに対して自分の発信するサイトを上位表示させるための対策のことです。YouTubeでも、ブログなどと同様にSEO対策をしなければなりません。

アルゴリズムを理解してチャンネル作成をすることで、自分の動画がより多くのユーザーに見てもらうことができるのです。

そもそもYouTubeはどんな動画を上位に上げたいのかを理解する

YouTubeのアルゴリズムに関して、明確な判断基準は公式から発表されていませんが、YouTubeヘルプの「検索に関するよくある質問」のページには指標となる回答がいくつか掲載されています。その中で「動画をより多くの視聴者に宣伝するためには、どうすればよいか」という問いに対しては「大切なことは<中略>視聴者についてよく知ることです。YouTubeのおすすめシステムは<中略>視聴者がYouTubeにアクセスしたときに、最適な動画を見つけられるようにするためのものです」と記載があります。

そもそも、アルゴリズムを理解するうえで重要なことは、YouTube側、ひいては視聴者がどんな動画配信を求めているかを理解することです。一言で表すと、YouTube側が求めるものとは、視聴者を長時間YouTubeに滞在させてくれる良質な動画です。

YouTubeの運営側は、視聴者にできるだけ長くYouTubeに滞在してもらうために、良質な動画を優先的に表示させるようにするのです。もちろん、人気の動画だからといって、すべての人にウケがよいとは限りません。そこで視聴者が検索するジャンルやよく見ているジャンルの動画を分析し、一人ひとりの趣味嗜好に合わせておすすめの動画が表示されるようにアルゴリズムという仕組みがあるのです。

チャンネルはアルゴリズムがあることを理解して作る必要がある

このあとに、アルゴリズムで重要とされるポイントを解説しますが、ここではシンプルにチャンネルを作る前に何をする必要があるかをご説明します。

YouTubeはユーザーの滞在時間を長くするために、個人の趣味嗜好に合わせた動画を表示させていると説明しました。そこで重要なのは、チャンネル作りの基本的なポイントは、誰に向けて配信をしているチャンネルなのかを決めることです。

テーマを決めて一貫した配信をすることで、視聴者の滞在時間を伸ばすことが可能になります。そうなれば、YouTubeからユーザーの滞在時間を長くさせてくれる良質な動画と認識してもらえるでしょう。ビジネス系の動画がテーマになっているチャンネルかと思いきや、エンタメ系の配信が多ければユーザーはすぐにチャンネルを離れてしまいます。まずは、テーマを決めていくことが重要です。

YouTubeのおすすめ動画が表示される場所

YouTubeのアルゴリズムに評価された動画は、より多くのユーザーに視聴してもらえるようアルゴリズムが再生されやすい位置に表示してくれます。その代表的な例が、YouTubeの「おすすめ動画」欄です。

おすすめ動画は、ユーザーが興味をもつであろう動画をYouTubeが厳選して表示してくれる機能ですが、ここに表示されるかどうかはYouTubeのアルゴリズムによって選ばれています。

おすすめ動画が表示される場所は以下のとおりです。

- ホーム画面

- 検索結果画面

- 関連動画

それぞれどの画面が該当するのか簡単にご紹介していきます。

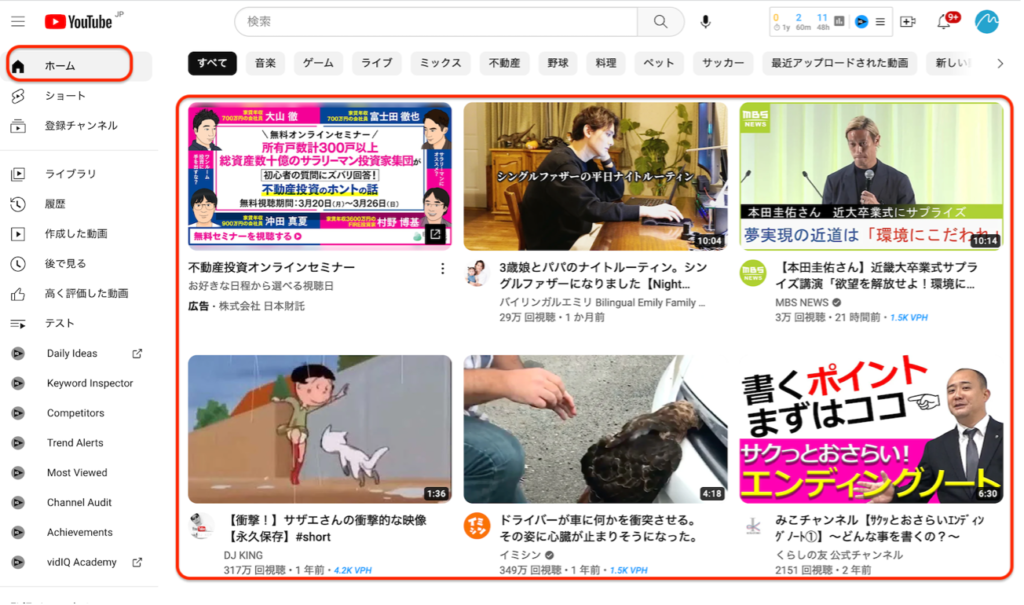

ホーム画面

ホーム画面は、YouTubeを閲覧する際に最初に表示される画面のことです。

この画面には、ユーザーの視聴履歴に基づいた「おすすめ動画」がYouTubeのアルゴリズムによって選定され、表示されています。

検索結果画面

YouTube内にある検索窓からキーワードを入力、検索した際に表示される画面を指します。

チャンネル名やYouTuber名などを入力したとしても「この動画を検索するユーザーは別のこの動画も興味があるはず」とアルゴリズムに判断された場合、似たジャンルや似た内容の動画が検索結果として「おすすめ動画」に表示されます。

関連動画

関連動画は、動画を再生している間、動画本編の横に表示されている動画一覧のことを指します。

おすすめ動画とは分けて紹介されている記事もよく見かけますが、どちらもYouTubeのアルゴリズムによってユーザーにおすすめされている動画という点では違いはありません。関連動画に表示される動画はホーム画面や検索結果画面に表示されるおすすめ動画と比べると、再生している動画とより似たジャンルや内容、サムネイルなどのものが選ばれやすいといわれています。

このように、YouTubeではアルゴリズムによってユーザーにより多くの動画が視聴されるようにさまざまな場所に「おすすめ動画」が表示されています。

YouTubeのアルゴリズムはアップデートする?

ブログやアフィリエイトサイトのSEOでは、Googleアップデートによるアルゴリズムの変動が、検索順位に大きな影響を与えることが頻繁にあります。では、YouTubeのアルゴリズムは同じようにアップデートするのでしょうか。

結論から言うと、YouTubeもアルゴリズムの変動はあるものの、Googleのアップデートほど大きな変動はないです。

Googleのアルゴリズムの変動での大きなポイントは、より専門的で正確性のあるサイトが評価される傾向になっています。そのような点で、権威性の高い公式サイトや専門サイトが上位表示されやすくなり、ブログやアフィリエイトサイトは大きな変動を受けることが多くあります。

一方、YouTubeのアップデートでは、よりユーザーが楽しめるようにパーソナライズされるアルゴリズムに変動してきています。関連動画やおすすめ動画機能が拡充され、より細かい動画提案がされるようになっています。ユーザーの滞在時間や関心度が高い動画が表示されるような仕組みになってきているといえるのです。

しかし、本質的にはユーザーの滞在時間を長くしてくれる動画が好まれることは変わりません。

アップデートに影響をされにくい動画は

YouTubeのアップデートは、ユーザーへのパーソナライズ化が細かくなっている部分が大きいものの、本質的な部分は変わりません。

アップデートに影響されにくい動画のポイントは、以下のとおりです。

- チャンネルテーマに沿った動画配信がされており、ユーザーの支持が高い

- ユーザーの需要を網羅している

- キーワードに沿った動画内容やサムネイルになっている

- ユーザーの離脱率が少ない

- 評価やコメントなどのユーザーのエンゲージメントが高い

基本的には、ユーザーからの指示が高く、再生時間が長いことです。

YouTubeのアルゴリズムでは、よりユーザーの趣味嗜好に合わせた動画が表示されるため、一貫したテーマで、そのユーザーが好む動画を配信し続けているチャンネルが表示されやすくなります。なかには、パーソナライズ化が進んだことで、これまであまり注目されなかった専門性が高い動画が一部のユーザーに表示されやすくなる場合もあります。

ユーザーの需要を網羅して、キーワード選定やサムネイルが作り込まれた動画は、アップデートでも影響されにくいといえるでしょう。

YouTubeアルゴリズムを理解するメリット

YouTubeのアルゴリズムを理解することは、ユーザーの獲得に直結する重要な要素といえます。

アルゴリズムを理解する具体的なメリットは主に以下のとおりです。

- YouTube戦略が立てやすくなる

- 競合他社との差別化ができる

- 新規ユーザーの獲得に繋がる

1つずつ解説していきます。

YouTube戦略が立てやすくなる

最近では、YouTubeのチャンネル運営を多くの企業がマーケティング活動の一環として取り入れています。このYouTubeを軌道に乗せる、もしくはさらに強化するために、戦略を立てるうえで重要な要素となるのが「アルゴリズムの理解」です。

YouTubeに投稿した動画をより多くのユーザーに視聴されるためには、まずアルゴリズムに評価され、動画の露出を増やすことが重要です。そのため、YouTube運営はアルゴリズムの理解なくしては始まらないといっても過言ではありません。

競合他社との差別化ができる

YouTubeを通したマーケティングやプロモーション活動は、今やどの業種・業態でも当たり前のように行われています。もし、競合他社がアルゴリズムを理解せずに(もしくは古いアルゴリズムに対応した)動画投稿を行っていた場合、最新のアルゴリズムに対応した動画投稿を行うことで、後追いながらもより多くのユーザーに自社の動画をアピールすることができます。

このように、アルゴリズムの理解はYouTubeマーケティングにおいて必要不可欠な要素です。

新規ユーザーの獲得に繋がる

アルゴリズムを理解しているかどうかで自社の動画がどの程度ユーザーに認知されるかは大きく異なります。そのため、アルゴリズムを正しく理解し、反映させた動画を多く投稿することはより多くの新規ユーザーの獲得に繋がります。

それでは、アルゴリズムにおいて重要とされるポイントはどのような部分なのでしょうか。

YouTubeアルゴリズムで重要とされるポイント

ここでは、自分のチャンネルのどのような点がYouTubeのアルゴリズムに評価されるかを見ていきましょう。

主に以下のような点が評価されます。

- 総再生時間

- 再生回数

- チャンネル登録者数

- 動画の長さ

- キーワード

- エンゲージメント(評価・コメント)

- クリック率

- 平均再生時間(平均再生率)

総再生時間

総再生時間とは、その動画が今までユーザーに再生された時間の総合時間を指します。「再生回数」と併せて、YouTube動画がユーザーに評価されているかどうかを計る、最もわかりやすい指標といえます。

再生回数

再生回数とは、YouTube動画がユーザーによって再生された総回数を指します。ユーザーによってサムネイル(URL)をクリックし動画が再生された回数を表すため、総再生時間と併せて見ることで、動画に対するユーザーの興味と評価を計ることができます。

最近では総再生回数よりも動画投稿してから一定期間内にどれだけ再生されたかが重要ともいわれているため、動画投稿したあとに興味をもっているユーザーにリアルタイムに伝わる工夫も重要となります。

チャンネル登録者数

チャンネル登録者数とは、その動画が投稿されているチャンネルを登録しているユーザーの数を指します。チャンネル登録者数が多いと、その分多くのユーザーに評価されているチャンネルと判断されるため、投稿動画全体がアルゴリズムによい評価を受けやすくなります。

また、チャンネル登録者が多ければ多いほど、動画投稿をリアルタイムに知るユーザーも増えるため、投稿からすぐに再生回数が伸びやすいというメリットもあります。

動画の長さ

動画の長さは、Googleアップデートのたびに注目される項目でもあります。

以前は10分以上の尺であることがアルゴリズムによい評価を得るポイントとされていましたが、最近では必ずしも長尺の動画でないと評価されないわけではないといわれるようになってきました。

とはいえ、動画の長さはアルゴリズムの評価に影響度の大きい「総再生時間」に直接関わってくる重要なポイントという点は現在も変わりません。総再生時間は動画を再生したユーザーの視聴時間の合計したもののため、尺が5分の動画の場合、10分の動画と比べると、同じ総再生時間となるためには最後まで動画を視聴したユーザーの数が2倍必要になります。

動画はただ長くしてしまうとユーザーの飽きにも繋がるため、ユーザーが興味を持ち続けられる工夫をする必要があります。ユーザーに飽きられない魅力的な動画であれば動画の尺もある程度以上あったほうがアルゴリズムに評価される動画になりやすいかもしれません。

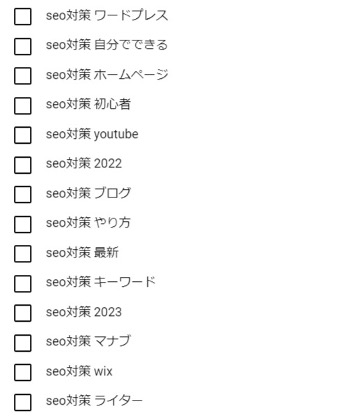

キーワード

キーワードとは、ユーザーがYouTubeの検索窓で動画を検索する際に入力する言葉を指します。このキーワードが、動画のタイトルや概要欄、タグ、ハッシュタグ、動画内などで違和感なく使われているとアルゴリズムに魅力的な動画として認識されます。

特に、タイトルにキーワードを使用すると効果が高く、より重要なキーワードは動画タイトルの先頭に設定するとよいといわれています。いかにキーワードが多く盛り込まれていても、動画の内容と関係がないと判断されてしまうと逆効果となるため、検索上位を狙いたいキーワードがある場合は、キーワードを元に動画の構成を考える手法も効果的です。

エンゲージメント(評価・コメント)

エンゲージメントとは、動画に対するユーザーのアクションを指します。アルゴリズムに影響するのは評価やコメントなどで、高評価であれば良い方向に、低評価であれば悪い方向に作用します。

エンゲージメント率が高い動画は、多くのユーザーが動画の内容に興味をもった、満足したという評価に繋がるため、アルゴリズムでもエンゲージメントは重要視されている要素の一つです。

クリック率

クリック率は、ユーザーに動画のサムネイルが表示された回数をクリック数で割った数値を指します。クリック率が低いと、動画の内容があまりユーザーの興味を惹かなかったと判断されるため、アルゴリズムの評価が低くなってしまいます。

逆に、クリック率の高い動画は、多くのユーザーが興味をもちやすい動画としてアルゴリズムに評価されるため、サムネイルやタイトルは動画において重要な要素とされています。

平均再生時間(平均再生率)

平均再生時間は、ユーザーがどの程度の時間動画を視聴したかの指標となる数値で「総再生時間÷ユーザー数」で求められます。平均再生率は「動画の長さ÷平均再生時間」で求められ、動画の長さに対して何%程度の長さまで平均して動画が視聴されているかを表す数値です。

クリック率が高くても平均再生率(時間)が少ない場合は、多くのユーザーが動画の途中で離脱していることになるため、動画の内容やクオリティに問題があるとアルゴリズムに判断されてしまいます。平均再生率を伸ばすためには、動画に不自然でない程度に効果音やエフェクト、演出を挿入するなど飽きさせない工夫をすることや、動画の後半にユーザーの課題に対する解答を持ってくることなどが一定の効果が期待できるとされています。

YouTubeのアルゴリズムに最適化する方法

YouTubeのアルゴリズムに最適化するために、自身でユーザーの獲得やチャンネル内の滞在時間を伸ばすポイントについて解説します。

ここで重要なことは、ユーザーが興味のある動画を簡単に見つけることができるかどうか、つまりユーザービリティの向上が自身のチャンネル内でできているかどうかです。

滞在時間を伸ばすポイントは、以下のとおりです。

- タイトルとサムネイルに狙ったキーワードを入れて、ユーザーの気を惹く

- 概要欄を作りこみ、チャンネル説明や関連動画を載せる

- タグ・ハッシュタグを活用する

- カードを設定する

- 終了画面を設定する

- 再生リストを作成する

それぞれ見ていきましょう。

タイトルとサムネイルに狙ったキーワードを入れて、ユーザーの気を惹く

前半にも伝えましたが、タイトルとサムネイルに狙ったキーワードを入れてユーザーの気を惹くことは、非常に重要といえます。ユーザーの検索から直接流入させることができるので、ユーザーがどんなキーワードで検索するかを想像してタイトルを決めましょう。

具体的には、ユーザーが調べたいメインのキーワードと併せてよく検索される「サジェストキーワード」や、ユーザーに動画の内容を印象付ける数字や結論といった「インパクトキーワード」を挿入すると効果的です。

そして、サムネイルも、タイトルとは別の表現でキーワードを含ませた文字入れをしましょう。サムネイルは動画の顔になるので、思わずユーザーがクリックしたくなるような文章を入れます。タイトルとサムネイルは動画の内容を短文で表すものです。盛りすぎたタイトルは、閲覧後の離脱率を高めるため注意しましょう。

この画像は「YouTube SEO対策」で検索した際に上位表示される動画ですが(一番上は広告なので検索キーワードとは無関係)タイトルの冒頭にメインキーワードが使われています。また、合わせてサジェストキーワードの「最新」「検索」「上位」といった、ユーザーの興味を惹きやすいキーワードなどが盛り込まれており、アルゴリズムにもユーザーにもわかりやすいタイトルになっています。

※「SEO対策」のサジェストキーワードとして表示される一覧

概要欄を作りこみ、チャンネル説明や関連動画を載せる

概要欄では、動画内容の補足やチャンネルの説明を端的にします。また、関連動画を概要欄に差し込むことで、これまでに制作した動画に送客し、滞在時間を長くすることができます。ユーザーのチャンネル内の滞在時間が長くなると評価が上がるため、概要欄も手を抜かないようにしましょう。

また、動画にチャプター機能を実装するタイムスタンプを記載する方法もユーザーの離脱率を下げる効果があります。ユーザーの離脱率を下げることは、動画の総再生時間を長くすることにも繋がるためアルゴリズムに評価されやすい動画を制作するうえでは効果的な手法の一つです。

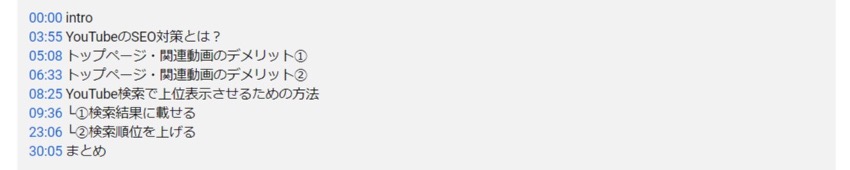

この画像は、先ほどの「YouTube SEO対策」のキーワードで検索した際に上位表示される動画の概要欄の一部です。ユーザーが興味をもちやすい部分に見出しタイトルを付け、タイムスタンプを記載することで離脱率を下げる工夫がされていることが伺えます。

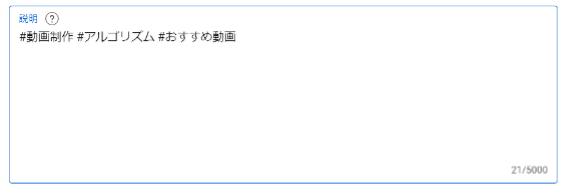

タグ・ハッシュタグを活用する

ハッシュタグ

YouTubeでもほかのSNS同様にハッシュタグを付けることができます。貯金に関する動画配信をしているのであれば「#貯金」や「#節約」といったビックワードから「#貯金手取り」などのロングワードも合わせて入れるとよいでしょう。

しかし、関連性のないハッシュタグの乱立は逆効果になるので注意をしましょう。

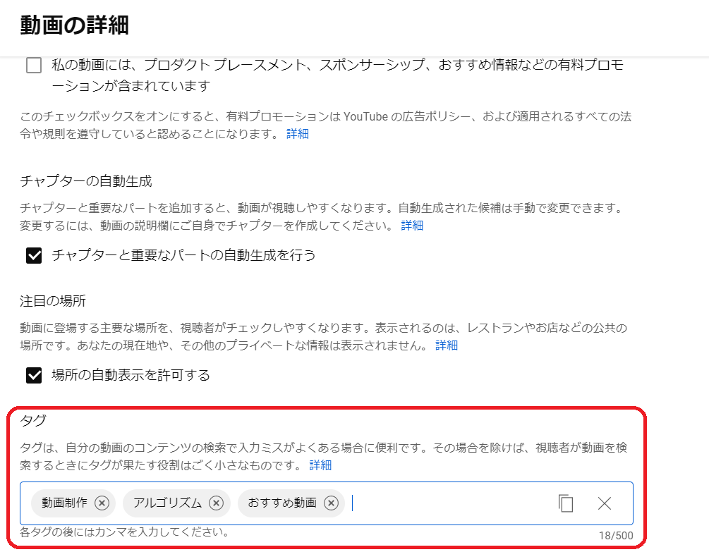

タグ

YouTubeにおいて、タグはユーザーのキーワード検索に対して一致する、または近似のタグを設定している動画を表示させやすくなる機能があります。

先ほどの例で言うと「貯金」や「節約」のキーワードで検索したユーザーだけでなく、「貯金e取り」のように誤変換や誤入力のキーワードで検索してしまったユーザーに対しても効果があります。こうしたユーザー補助の意味合いから、設定すること自体がアルゴリズムにとって高評価となります。

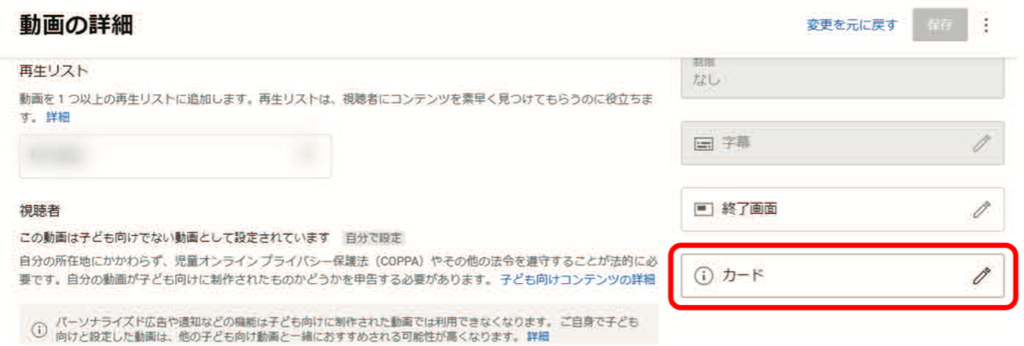

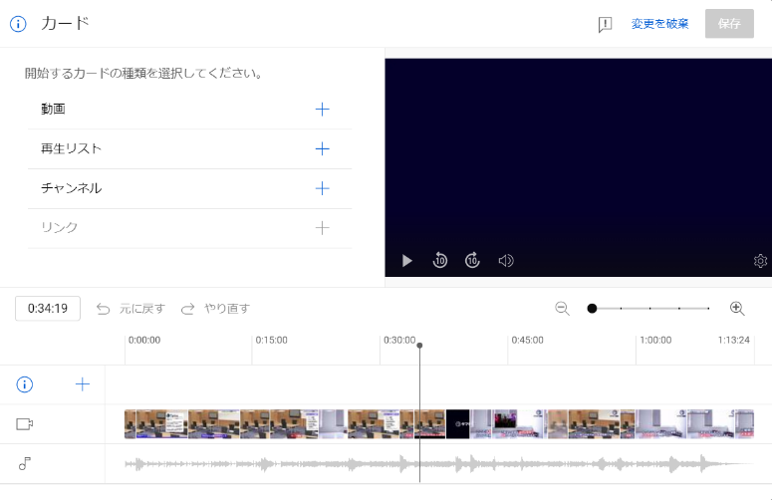

カードを設定する

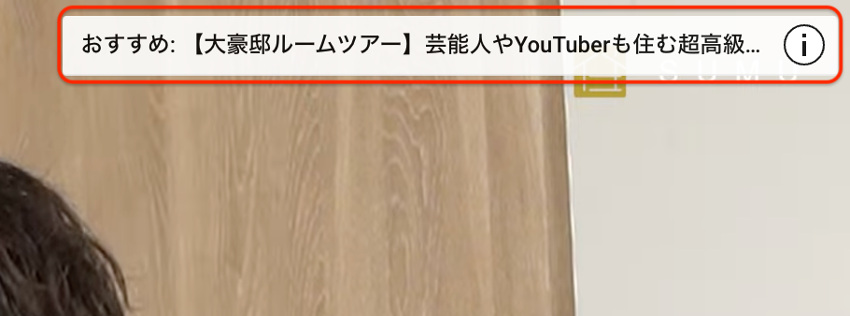

動画を閲覧していると、動画の右上に横長のポップアップが表示されることがあります。これをカードと呼びます。

カードには複数の種類があり、目的により使い分けます。カードを適切に利用することで、ほかの動画へ促したり、関連するサイトへ誘導することも可能です。

設定したカードは、設定したタイミングに動画の右上に数秒間表示されます。

動画の内容にあった関連動画を出すことで、チャンネル内をうまく回遊させることができるでしょう。

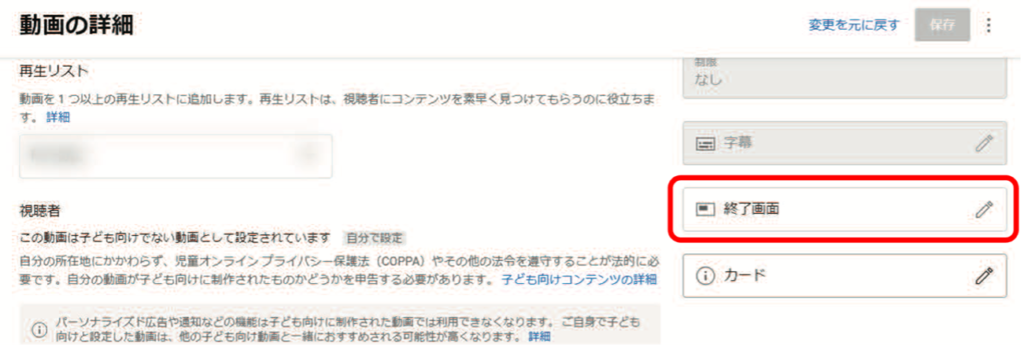

終了画面を設定する

最後まで動画を閲覧すると、終了画面にチャンネルアイコンやそのチャンネル内の関連動画が表示されることがあるでしょう。YouTubeでは、この終了画面を設定することができます。

最後まで動画を見てくれたユーザーは、あなたの動画に興味をもった方が多いはずです。そこで、最後にチャンネル登録や関連性の高い動画を表示させれば、チャンネルの総再生時間を伸ばすことができます。チャンネル登録を促す表示もできるので、終了画面を有効活用しましょう。

終了画面設定を設定すると、下記のように表示させることができます。

うまくチャンネル登録やほか動画へ誘導できるような、終了画面デザイン(エンドカード)を行うようにするとよいでしょう。

再生リストを作成する

チャンネルの動画が多くなると、新規ユーザーがあなたのチャンネル内で興味のある動画を探しにくくなります。そこで行うべきことは、再生リストの作成です。

再生リストとは、カテゴリーごとに動画を振り分けることです。リストを作成することで、新規ユーザーがあなたのチャンネルに興味をもったときに、興味のあるカテゴリー動画を簡単に調べることができます。

振り分ける再生リストのタイトルは、キーワードを含ませるようにしましょう。例えば「貯金方法・節約術・副業」など、狙っているキーワードごとにリストを分けるとユーザーも興味のある動画を探しやすくなります。

VSEO対策とは?

上記のように、Googleアルゴリズムに最適化する方法は1つではありません。これらのGoogleアルゴリズムの検索エンジン最適化のための対策を「SEO対策」を呼び、中でも動画コンテンツのSEO対策は「VSEO対策」などと呼ばれています。

VSEOとは「Video Search Engine Optimization」の略称で、SEOのVideo版、つまりVSEO対策とは動画版のSEO対策のことを指す言葉です。

VSEO対策はYouTube内だけでなく、Google検索エンジンにおいても動画を検索上位に表示するための対策全般を指し、動画コンテンツの増加に伴って注目されるようになってきました。YouTube動画におけるVSEO対策は、前述の「アルゴリズムに最適化」が該当します。このVSEO対策はしっかりやっておくことでYouTubeだけでなくGoogle検索でも上位表示を狙えるようになるため、YouTube動画を制作する際は意識しておきましょう。

アルゴリズム対策としてやってはいけないこと

「アルゴリズムで重要なことは再生回数や再生時間だ」といわれると、どうしても視聴者を釣ってしまうようなことをしてしまいがちです。

しかし、YouTubeで再生回数を伸ばすために、やってはいけないポイントがいくつかあります。以下のようなことをしてしまうと、ユーザーからの低評価が付き、動画が表示されにくくなり、最悪の場合はアカウトが削除されてしまうため、注意をしましょう。

- ガイドラインに違反した動画を配信しない

- 倫理的に反している動画を配信しない

- タイトルやサムネイルを盛りすぎない

基本的なことですが、ガイドライン違反したことや倫理的に悪いことを配信することはやめましょう。一時的に炎上するかたちでバズることがありますが、アカウントの凍結やアカウントが削除されてしまいます。そのような動画が伸びても、広告は付かないので稼ぐことができません。

また、タイトルやサムネイルを極端に盛りすぎないようにしましょう。タイトルと動画内容が合っていないと、ユーザーの離脱率や滞在時間が短くなるため、再生時間が稼げません。低評価が付く可能性も高く、YouTubeのアルゴリズム上での評価も下がってしまうので逆効果になります。

YouTubeのアルゴリズムを気にするより、よい動画を作ることが大事?

初めからお伝えしているように、重要なことはユーザーの滞在時間を伸ばせる良質な動画を作ることです。

アルゴリズムへの対策をすることは、あくまでもユーザーの関連動画や検索順位に上位表示される手段であり、根本的には再生数や再生時間が伸びなければ上位表示され続けることはできません。たまたま配信した動画がバズって上位表示される可能性ももちろんありますが、そこから再生時間やユーザーからのよいエンゲージメントを得なければならないのです。

YouTubeのアルゴリズムは本質的な部分は変わりません。ユーザーが期待する動画を継続して配信し続けることができれば、成果を上げることができるでしょう。

よい動画を作るためのポイント

チャンネル作りのポイントやアルゴリズムに最適化するためのポイントをお話ししましたが、ここからは、テクニックではなく、単純によい動画を作るためのポイントを簡単にお伝えします。

- 自分の得意なジャンルを選ぶ

- そのジャンルに対してユーザーがどんな悩みをもち、需要があるかを考える

- ユーザーの見やすい動画を作る

- 定期的に配信をし続ける

- ユーザーの反応を分析し改善をしていく

良質な動画を作るには、得意なジャンルを選んだほうがコンテンツの質も継続性も上がるでしょう。そして、自分のチャンネルを見てくれるユーザーがどんなことを期待しているのかを想像して、キーワードやコンテンツ内容を決めましょう。

動画のカットやテロップ入れなど、ユーザーがストレスなく最後まで観られる動画を作ることも重要です。ユーザーの反応にしっかり応えて、制作と改善を繰り返していけば、自然とアルゴリズムに適応することができるでしょう。

すぐに成果を出したいのであれば広告という選択肢も

すぐに再生数や再生時間を稼ぎたいのであれば、広告というかたちで上位表示させることができます。

YouTubeを視聴していると「広告」と記載された動画が表示されることがあるでしょう。広告は、自分の動画をターゲットに合わせて表示をすることができます。もちろん広告なので費用がかかりますが、企業PRを目的とする動画配信であれば検討してもよいでしょう。

YouTube広告は、ターゲット範囲によるクリック単価とクリック数で料金が変動します。費用はかかりますが、初期段階で狙っているターゲットにリーチできるため、良質なコンテンツが作ることができれば費用対効果は高いでしょう。

まとめ

YouTubeのアルゴリズムは、Googleのアルゴリズムと比較すると煩雑さは少なく、現在のところ変動は少なめといえます。また、Google検索と同様、本質的にはユーザーの動画滞在時間を伸ばしてくれる良質なコンテンツが評価される点は変わりません。

YouTubeは短期的に成果が出るものではありませんが、需要が高く質のよい動画を継続的に配信し続けることができれば、成果が上がりやすいといえるでしょう。アルゴリズムを理解して対策をすれば、結果にも繋がりやすいです。

今回の記事を参考に、まずは基本的な対策をしてみてください。

WEBでのお問い合わせはこちら